Орбан и столетняя венгерская обида. Как Будапешт после Первой мировой войны потерял две трети своих территорий и выход к морю

10 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новую заявку на историческую ревизию. Он объяснил нежелание страны отказываться от российской нефти тем, что у нее нет выхода к морю, который как до Трианонского мирного соглашения — договора 1920 года между странами-победительницами в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией.

В связи с этим НВ напоминает, как по окончании Первой мировой Венгрия стала отдельным государством, но утратила две трети исторических земель и провалилась в ментальную депрессию национального масштаба.

Видео дня

Этот материал был впервые опубликован в ноябре 2019 года в рамках серии История с НВ.

В октябре 1937 года голландский таблоид Het Leven вышел с коротким материалом о Школе улыбок в Будапеште. Автор заметки уличал венгерскую столицу в высоком уровне самоубийств из‑за депрессивной атмосферы города. Поэтому некий профессор Йенне и гипнотизер Винче открыли в городе курсы, на которых можно было освоить улыбки Моны Лизы, голливудских звезд или американского президента Франклина Рузвельта. Последняя была самой дорогой — $ 500 за шесть недель обучения. По данным Het Leven, от желающих пройти курсы не было отбоя. В подтверждение таблоид сопроводил свой материал подробным фоторепортажем.

Лишь через много лет выяснилось, что журналисты выдумали будапештскую Школу улыбок, а фото были постановочными. Единственным достоверным фактом заметки Het Leven была повышенная депрессивность Будапешта, который даже приобрел славу столицы самоубийц.

Весь мир тогда напевал романс Мрачное воскресенье венгерского шансонье Реже Шереша, написанный в 1933 году. Стихи музыканту предложил репортер криминальной хроники будапештских Восьмичасовых новостей Ласло Явор. Очень быстро возникла легенда, что Мрачное воскресенье подталкивало жителей Будапешта к самоубийствам. Во всяком случае в местной прессе сообщалось о 17 случаях суицидов, так или иначе связанных с песней. Шереша однажды даже серьезно поколотили за это.

Но межвоенную ментальную депрессию венгров современники объясняли решениями Парижской мирной конференции 1919−1920 годов, завершившей Первую мировую войну.

Клиенты вымышленной Школы улыбок в Будапеште осваивают мимику президента США Франклина Рузвельта. Фото из голландского таблоида Het Leven, 1937 год / Фото: Agence Rol, Het Leven

Клиенты вымышленной Школы улыбок в Будапеште осваивают мимику президента США Франклина Рузвельта. Фото из голландского таблоида Het Leven, 1937 год / Фото: Agence Rol, Het LevenКалейдоскоп народов

С реди стран, проигравших ту войну, Австро-Венгерская империя была одной из наиболее этнически пестрых. С 1867 года государство Габсбургов было формально разделено между двумя титульными юрисдикциями — Австрией и Венгрией. Причем последняя официально закрепила за собой выход к Адриатическому морю с портом Фиуме (Риека). А Буда и Пешт, разделенные Дунаем, стали одним городом, и как вторая столица империи он начал архитектурное соревнование с первой — Веной. Бесспорным фаворитом в этой гонке стало здание Венгерского парламента, завершенное зодчим Имре Штейндлем в 1904 году.

Все эти процессы происходили в царствование предпоследнего Габсбурга — Франца Иосифа. Он правил империей почти 68 лет, дольше всех своих предков, и пользовался любовью большинства подданных, пережив всех прямых наследников.

В ноябре 1916‑го Франц Иосиф отошел в мир иной. В разгар войны корона огромной империи досталась пятому в очереди на престол наследнику — 29‑летнему Карлу из боковой ветви Габсбургов. Он вообще считал себя чехом и был почти неизвестен среди своих подданных.

«[Империя] должна стать союзным государством, в котором каждый народ должен образовать на своей территории собственное государство, — заявил новый монарх, став императором Карлом I, в австро-венгерском парламенте в октябре 1918‑го за месяц до конца войны. — Национальные советы должны регулировать взаимные интересы и осуществлять связь с моим правительством».

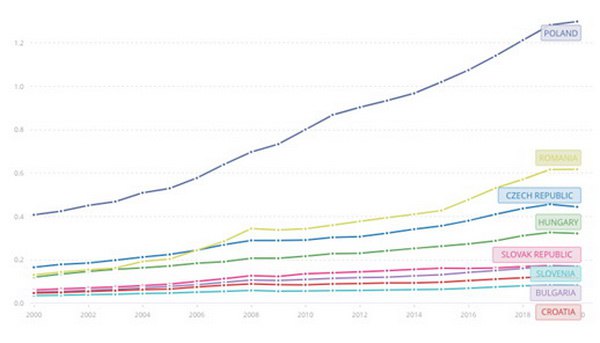

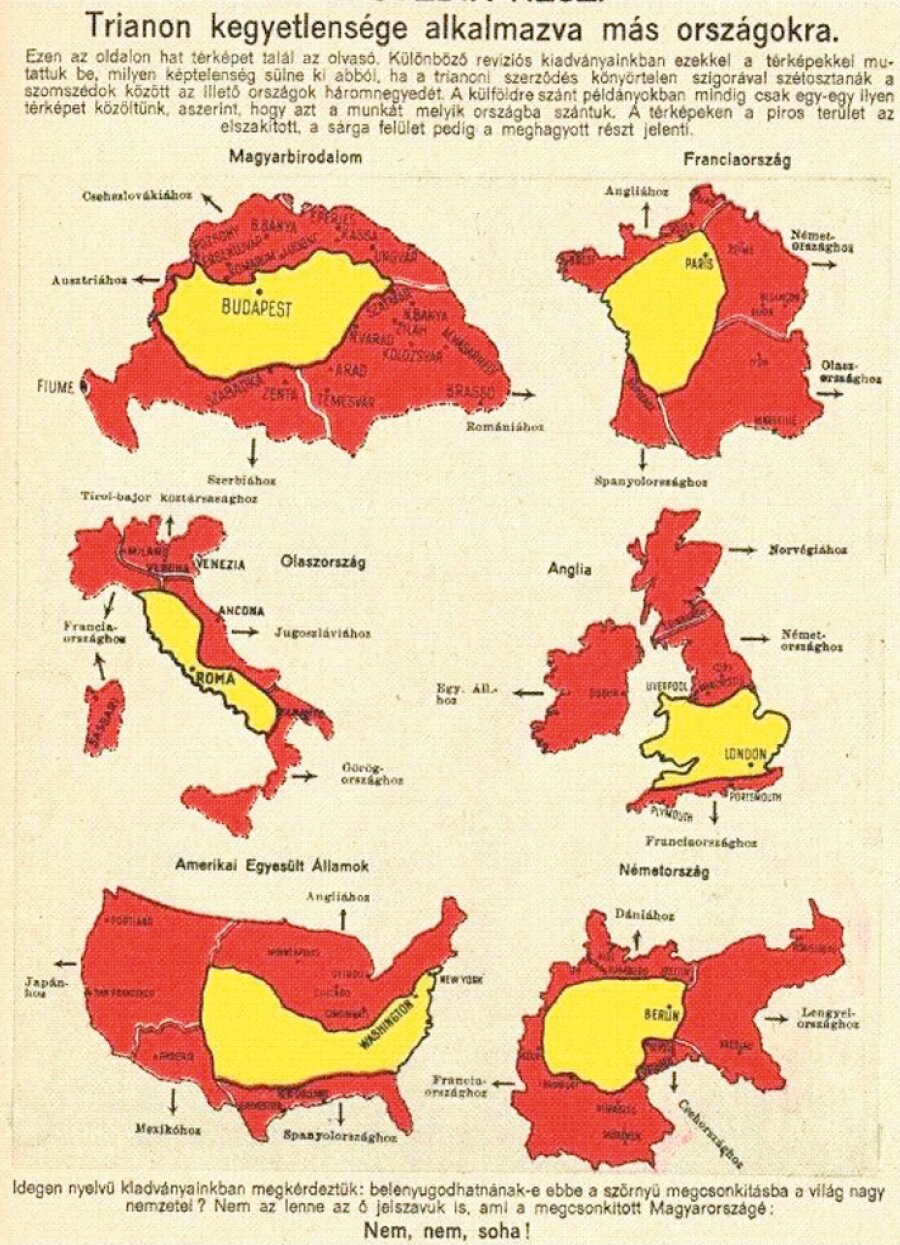

Пределы стран (желтым), если бы к ним применили те же условия, в которых оказалась Венгрия после Трианона. Листовка 1920-х годов / Фото: Agence Rol, Het Leven

Пределы стран (желтым), если бы к ним применили те же условия, в которых оказалась Венгрия после Трианона. Листовка 1920-х годов / Фото: Agence Rol, Het Leven«Фактически это была декларация о роспуске двуединой монархии и создании на ее месте чего‑то нового, — вспоминал Оттокар Чернин, министр иностранных дел Австро-Венгрии. — Но остановить спонтанный парад суверенитетов было уже невозможно».

В октябре-ноябре 1918‑го объявили о своей независимости все славянские компоненты империи, включая украинцев, которые провозгласили Западно-Украинскую Народную Республику (ЗУНР) с центром во Львове.

В итоге груз послевоенных взысканий лег на плечи двух титульных монолитов империи Габсбургов — Австрии и Венгрии.

13 ноября, через два дня после официального прекращения войны, в Будапеште венгры провозгласили свою республику во главе с Михаем Каройи. Одним из первых его шагов на посту стал приказ о прекращении огня на итальянском фронте, хотя бои там уже прекратились и без того. Над Каройи стали посмеиваться во всей бывшей империи. Например, психоаналитик Зигмунд Фрейд, живший тогда в Вене, записал в дневнике: «У венгров много умных идей, но им пришлось выбрать самого глупого президента».

В декабре Каройи обратился к народу с прокламацией, в которой сообщил, что румынские войска заняли Трансильванию — этот регион в империи Габсбургов находился под юрисдикцией Будапешта. «Покоритесь вынужденному, потому что любое насилие может только ухудшить нашу ситуацию перед предстоящей мирной конференцией», — воззвал президент, которому такие капитулянтские настроения не пошли впрок.

Красные не прижились

В новый парламент Венгрии попал и десант из большевистской России во главе с Белой Куном, выходцем из еврейской трансильванской семьи. 21 марта 1919‑го венгерские социалисты и коммунисты объединились в одну парламентскую фракцию и провозгласили Венгерскую советскую республику. Кун получил в ней пост министра иностранных дел, но быстро стал главным лицом в новом правительстве.

Лидер российских большевиков Владимир Ленин говорил: «Кун своим авторитетом, своей уверенностью в том, что за него стоят громадные массы, мог сразу провести закон о переходе в общественную собственность всех промышленных предприятий Венгрии, которые велись капиталистически. Два дня прошло, и мы вполне убедились, что венгерская революция стала на коммунистические рельсы».

Кун к тому же искал возможности начать переговоры с победившим в войне союзом Антанта — Францией и Великобританией.

Император Карл I после контрнаступления на восточном фронте посетил отвоеванную у русских Коломыю, 1917 год / Фото: Austro-Hungarian Official Photographer, fortepan.hu

Император Карл I после контрнаступления на восточном фронте посетил отвоеванную у русских Коломыю, 1917 год / Фото: Austro-Hungarian Official Photographer, fortepan.hu«Я против переговоров с большевиками не потому, что это преступники, а потому, что, дав им понять, что они достойны вести с нами переговоры, мы подняли бы их до нашего уровня», — заявил Жорж Клемансо, президент Франции, в начале Парижской конференции, которая приступила к определению послевоенных границ в мире.

С Клемансо были солидарны большинство участников переговоров. Тем более что они в подробностях слышали из первых уст о том, что творится в красной России. Например, Жозеф Нуланс, французский посол в Петрограде, сообщал: «Расстреливают не только мужчин, но и женщин. […] Английского морского атташе капитана Кроми! Он был убит, когда защищал английское посольство, и тело его было выставлено в окне в течение трех дней».

Поэтому попытки венгерских коммунистов занять место за столом переговоров в Париже закончились ничем.

Российский историк Александр Гогун пишет о порядках в красной Венгрии: «Как и в России, власти учинили террор — за время правления леворадикалов в небольшой Венгрии в среднем казнили по два человека в день: брали заложников из буржуев и инакомыслящих и произвольно расстреливали или вешали на деревьях каждого десятого».

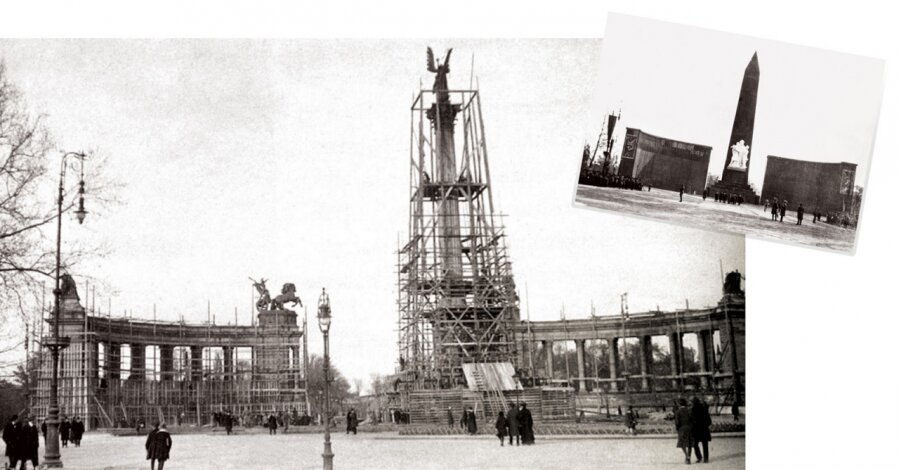

Настоящий шок жители Будапешта испытали, когда на 1 мая власти задрапировали красной тканью колонну Свободы и памятники средневековым королям. А на этом фоне установили гипсовые изваяния коммунистических идолов Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Неудивительно, что красная Венгрия просуществовала всего 133 дня, окончательно дискредитировав страну на переговорах в Париже.

Адмирал без флота

И згнанием красных руководил адмирал Миклош Хорти, бывший главнокомандующий имперским флотом. В Будапешт он въехал на белом коне и объявил о том, что прощает «грешную столицу, осквернившую родину».

Политические элиты и армия настаивали на восстановлении монархии. Испробовав за полгода несколько вариантов, Национальное собрание в итоге возложило ответственность за престол Венгерского королевства на адмирала Хорти, но только в качестве регента.

Тем временем в Париже готовилось окончательное решение венгерского вопроса. Французская сторона решительнее всех настаивала на лишении мадьяр территорий, чтобы избежать восстановления Габсбургов у власти.

Власти советской Венгрии закрывают памятники на площади Свободы в Будапеште с тем, чтобы спрятать их за кумачом (на фото вверху) / Фото: Austro-Hungarian Official Photographer, fortepan.hu

Власти советской Венгрии закрывают памятники на площади Свободы в Будапеште с тем, чтобы спрятать их за кумачом (на фото вверху) / Фото: Austro-Hungarian Official Photographer, fortepan.huУсловия, предложенные в Париже для Будапешта, были шокирующими: Венгрии утрачивала 2 / 3 своих земель. Древние города Пожонь и Колошвар (современные Братислава и Клуж-Напока), которые венгры считали своими историческими столицами, переходили к соседям. О флоте теперь и думать не приходилось — между морем и Венгрией протянулось Государство словенцев, хорватов и сербов (ГСХС).

Первая венгерская делегация во главе с графом Альбертом Аппоньи тщетно пыталась изменить эти условия. Мир подписали только со второй попытки. Да и то лишь после того, как премьер Франции Александр Мильеран, председательствовавший на Парижской конференции, дополнил соглашение собственным письмом. Оно считалось приложением к договору и гарантировало пересмотр границ в будущем.

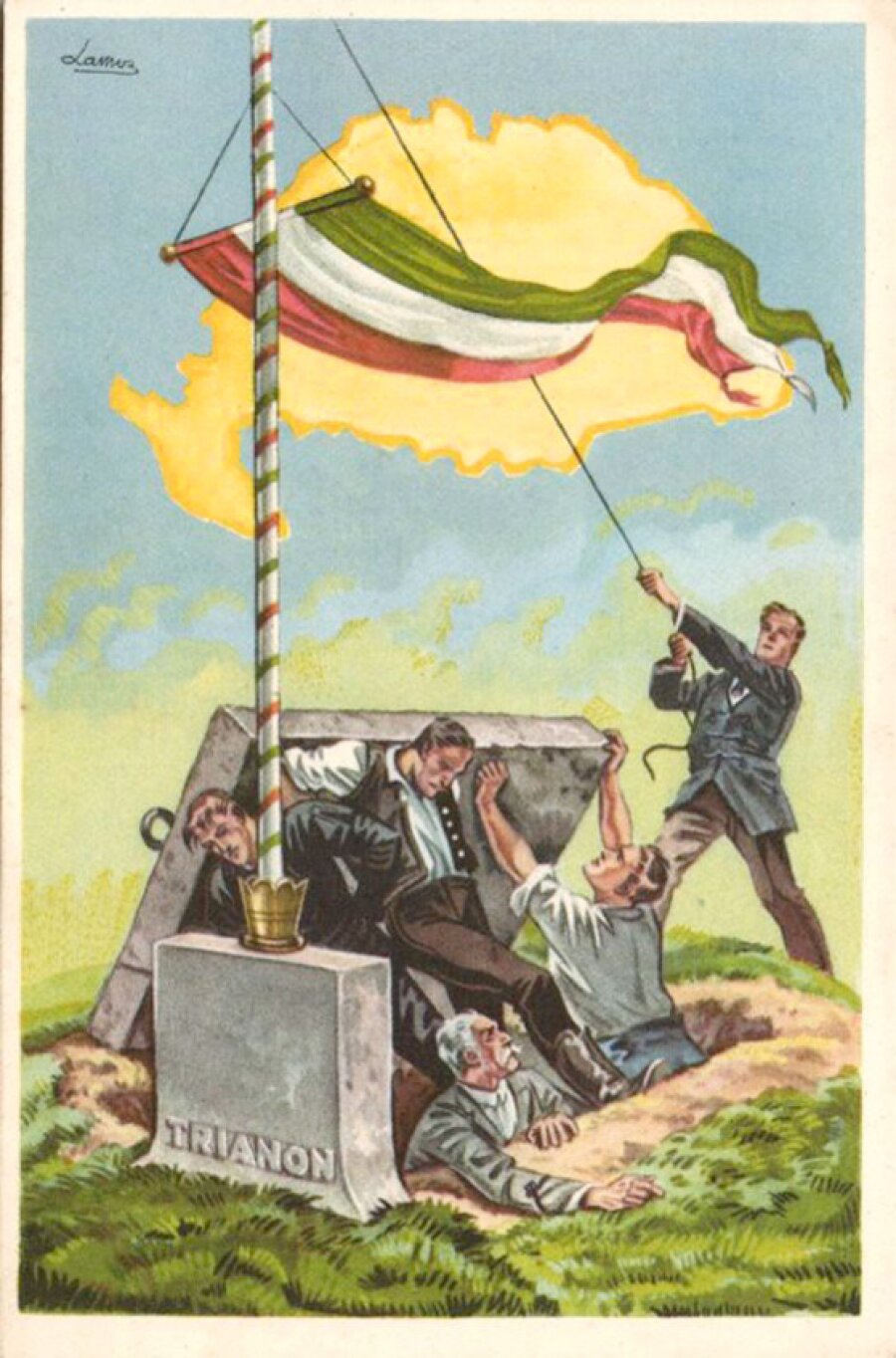

4 июня 1920 года государственные флаги по всей Венгрии были приспущены — пришла весть об окончательном подписании мира, известного как Трианонский договор. Вместе с землями страна лишилась 64% населения (в том числе и 3 млн этнических венгров), 83% производства чугуна, 67% банковской системы.

Масштаб трагедии описал историк Ласло Контлер: «Венгерское национальное самосознание было скроено по образцу мироощущения граждан среднего по размерам государства с 20−30‑миллионным населением… [Венгры] испытали ужас ментальной клаустрофобии. Нацию охватили чувство ярости и жажда мести, спрессованные в лозунг Нет, нет! Никогда!». Он долго не сходил с плакатов, расклеенных по всей стране, и даже с коробок спичек и этикеток продуктов.

В декабре 1925‑го в Гааге был арестован венгерский дипкурьер за попытку обменять фальшивую тысячефранковую купюру. В его багаже был найден чемодан, набитый такими банкнотами. Выяснилось, что они были напечатаны в типографии Национального института картографии, которым руководил Пал Телеки, первый премьер-министр при Хорти. Он был связан с секретной операцией, нацеленной на пересмотр Трианонского договора. Ее готовил группа высших венгерских офицеров. Согласно этому грандиозному плану, предполагалось вызвать хаос в экономике Франции. Но уже в следующем году координатор фальшивомонетчиков князь Лайош Виндишгрец, шеф полиции Имре Надаши и еще несколько человек были приговорены к различным тюремным срокам.

Тем временем венгерские интеллектуалы принялись за поиски национальной идентичности.

Правая кисть Св. Иштвана — Jobb — национальная святыня венгров, отсюда название современной радикальной партии Йоббик. На фото — вагон с этими мощами в Домбоваре, 1938 год / Фото: fortepan.hu

Правая кисть Св. Иштвана — Jobb — национальная святыня венгров, отсюда название современной радикальной партии Йоббик. На фото — вагон с этими мощами в Домбоваре, 1938 год / Фото: fortepan.huВенгр, на восток!

Е ще в начале XIX века венгры ощущали себя народом, находящийся в тени немецкой культуры. Философ Иоганн Гердер, непреложный по тем временам авторитет, писал: «Тут, между славян, немцев, валахов и других народностей, венгры составляют меньшую часть населения, так что через несколько веков, наверное, нельзя будет найти даже и самый их язык».

В 1841 году 22‑летний ученый Антал Регули отправился в Петербург получить разрешение на экспедицию. Его задачей было установить родство между языковой и материальной культурой венгров и финнов. В итоге Регули добрался до Урала и установил общность корней своего народа с жившими там ханты и манси.

Как следствие, в начале ХХ века в среде венгерских ученых оформилась теория Великого Турана — древнего государства, существовавшего в пределах южного Урала и Ирана. Оттуда некогда, мол, и пришли венгры в Европу.

"Когда придет время — могилы откроются", — писал Аттила Йожеф в 1922 году о возрождении родины в будущем. Его стихи были созвучны плакату, отражавшему реакцию венгров на Трианонский мир / Фото: fortepan.hu

"Когда придет время — могилы откроются", — писал Аттила Йожеф в 1922 году о возрождении родины в будущем. Его стихи были созвучны плакату, отражавшему реакцию венгров на Трианонский мир / Фото: fortepan.huВ 1910 году экономист Алайош Паикерт основал в Будапеште Туранское общество, чему содействовал вице-король Венгрии Йозеф Август. В уставе организации говорилось: «Наша цель — изучить, усвоить и использовать в интересах Венгрии […] науку, искусство и хозяйство родственных нам азиатских и европейских народов». В одной из речей Паикерт призвал: «Пропагандировать научно и практически Туран, нашу великую прошлую и еще более великую будущую родину».

«Венгр, на восток!» — призывал в статьях глава общества туранистов Пал Телеки. Он стал первым премьер-министром правительства эпохи Хорти. Но до этого позволял себе размышлять о «державе туранства от нашей родины до Японии, от Средиземного моря — до тундры».

Современный историк Стивен Ухалли пишет: «Разочарование в отношении Европы, вызванное предательством Запада в Трианоне, и пессимистическое чувство одиночества привели различные слои общества к туранизму».

Вот как описывал в 1928 году носителя туранского начала — пастуха из Хортобади этнограф Иштван Эчеди: «Широкополая, засаленная шляпа завязана под подбородком. Грязные, засаленные штаны придают ему экзотический вид». Ученый-аристократ восхищался: «Гладковыбритые щеки и закрученные усы. Волосы зачесаны на затылок. Это человек древнего туранского типа».

Все же Запад

О дним из культовых поэтов той поры стал Аттила Йожеф. Нет, нет! Никогда! — заголовок его стихотворения, которое он написал в 17-летнем возрасте вскоре после подписания Трианонского мира.

«Наш гнев поднимается до небес: Мы хотим нашу страну! Или мы умрем за это», — гремит в нем юношеская озлобленность. И хотя при жизни Йожефа стихотворение не было опубликовано, его строки четко артикулировали настроение тогдашней венгерской молодежи.

Литераторов постарше объединял журнал Нюгат (Запад). Они несколько иначе осмысливали состояние страны, пытаясь по-новому осмыслить ее место среди европейских народов. Михай Бабич, один из главных редакторов Нюгата, писал о заметном стремлении венгров после Трианона замкнуться, отвернуться от всего мира: «Одно ясно: сколь бы отгороженной неодолимыми засеками ни была родина, которую мы добыли себе, спрятаться от остального мира все равно не удастся».

Бабич был едва ли не основным литературным авторитетом той поры. О противоположностях в видении будущего Венгрии он заметил: «И все‑таки до чего же она едина, эта страна, отрезанная, словно ломоть хлеба, от остального мира, до чего же един этот особый венгерский глобус!»

1937 год, тот самый, когда в голландском таблоиде вышел фейковый материал о депрессивном Будапеште, стал самым трагическим для венгерской литературы. Тогда один за другим по своей воле ушли из жизни поэты Дьюла Юхас и Аттила Йожеф. И все это произошло точно не из‑за песни Мрачное воскресенье.

Венгрия воспряла духом, когда у нее появилась возможность реванша при поддержке нацистской Германии. Союз двух стран оформился в самом конце 1930‑х. Хотя Будапешт в этой паре оказался аутсайдером: уже в 1941‑м немцы развязали войну с Югославией, войдя на ее земли с венгерской стороны. Перед этим Пал Телеки, будучи второй раз премьером Венгрии, заключил с Белградом мир. Не выдержав пренебрежения венгерскими интересами со стороны германских союзников, Телеки застрелился, даже не подав в отставку.

В союзе с Третьим рейхом Будапешт частично вернул себе исторические земли. Но в 1945 году Венгрия вновь оказалась в числе государств, проигравших мировую войну. Ей пришлось вернуться в границы, определенные Трианонским договором.

Этот материал впервые вышел в № 41 журнала НВ от 7 ноября 2019 года

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.