Дмитрий Кубряк (Фото:Украинская ассоциация футбола)

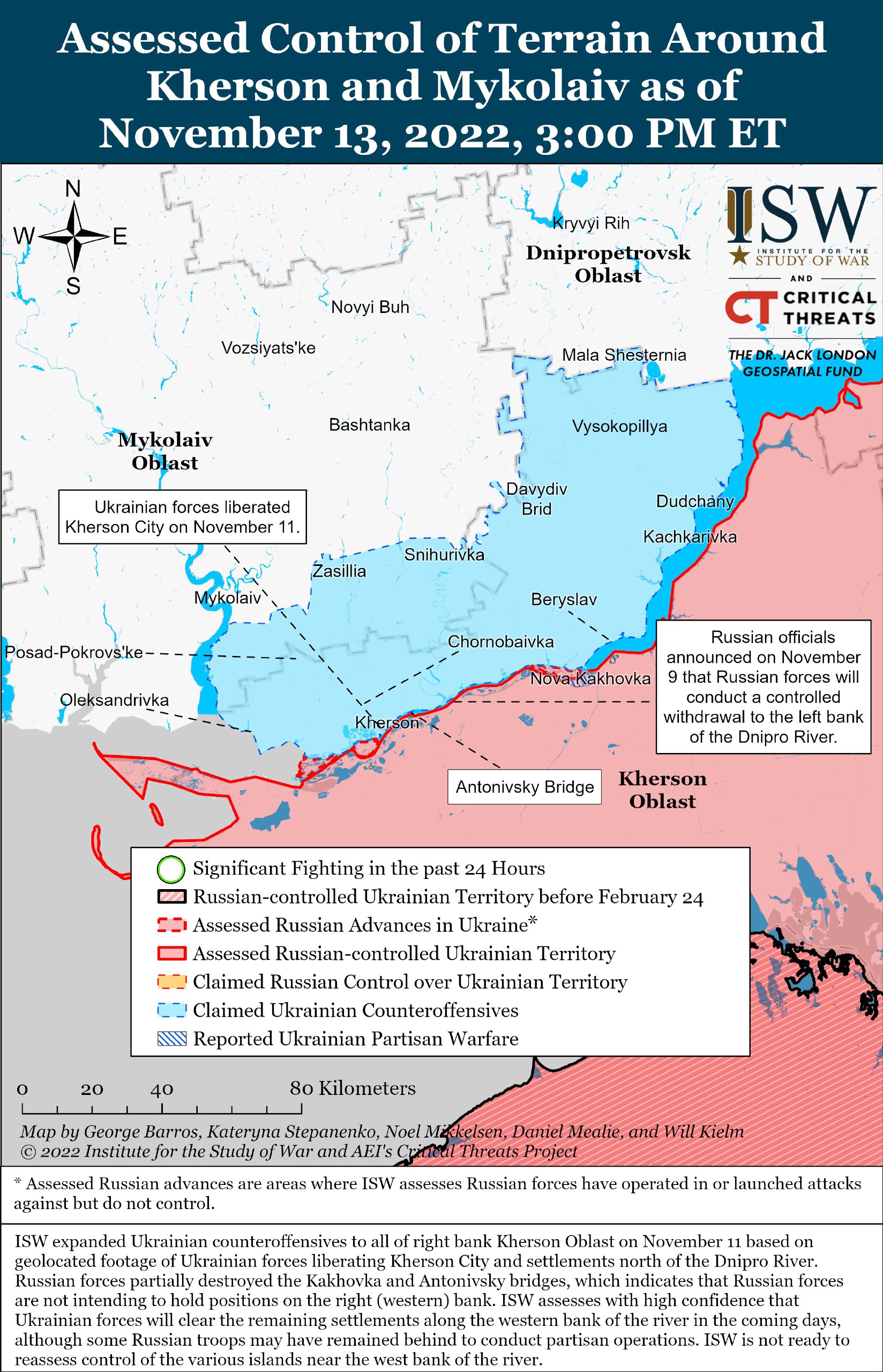

Дмитрий Кубряк (Фото:Украинская ассоциация футбола)«Жизнь висела на волоске». Интервью с нейрохирургом и арбитром Дмитрием Кубряком — об операциях в бункерах Мариуполя и плене в Еленовке

Дмитрий Кубряк — врач-нейрохирург и футбольный арбитр. В 2020 году он подписал контракт с ВСУ, но тогда еще не мог представить, что впереди война с Россией такого масштаба.

И только 29 июля, когда произошел кровавый теракт в Еленовке, он осознал, что россияне — это террористы, никаких разговоров с ними быть не может.

Во время долгого разговора с Алексеем Тарасовым в эфире Радио НВ он рассказал, как попал в уже окруженный Мариуполь, в каких условиях приходилось лечить раненых и что происходило в Еленовке, когда россияне там устроили теракт.

— 12 апреля вы попали в плен к россиянам. До этого вы были на заводе Ильича. Как это было, вы понимали, что вы в окружении?

— Действительно, мы попали в плен 12 апреля, но эта история началась немного раньше. Еще 10 апреля с самого утра в бункер, где мы находились вместе с госпиталем, с ранеными, попала авиабомба. Один из выходов этого бункера был полностью завален: обрушились все перекрытия, погибли люди. Такое впечатление складывалось, что и останемся в этом бункере, потому что перестали работать генераторы, исчез свет, весь бункер затянуло пылью, дымом. Казалось, это уже конец.

Но со временем ситуация нормализовалась. Впрочем, мы поняли, что [штурмуют] те позиции, которые удерживали наши военные, которые защищали этот бункер, где мы находились. Мы уже начали слышать перестрелку наверху. До этого постоянно были обстрелы, но это были обстрелы артиллерией, танками, авиацией. А это уже перестрелка, и мы понимали, что бой уже буквально на поверхности, над госпиталем.

В этот день я еще раз убедился в том, что наши воины самые героические, потому что раненые, которые могли двигаться, передвигаться, они просто брали в руки оружие и с перебинтованными руками, ногами шли вверх отстаивать позиции. И русские были отброшены. 10 апреля мы более или менее комфортно могли работать, насколько это возможно.

— Можно себе представить, что такое комфортно, учитывая обстрелы, в бункере, раненые, нет никаких средств…

— Конечно.

Мы просто представляли, чем это могло закончиться, если бы россияне ворвались в бункер. Я не думаю, что они разбирались бы [кто есть кто], понятно, чем бы закончилась эта ситуация.

Но поздним вечером 10 апреля приехал к нам командир госпиталя и озвучил информацию, что ситуация уже складывалась критически. Кольцо, в котором находились украинские военные на заводе имени Ильича, постоянно сужалось, это уже были отдельные очаги сопротивления. И он сказал, что на совещании в командном пункте бригады было принято решение, что бригада должна выходить из Мариуполя. Это должен быть так называемый прорыв блокады.

Госпиталь, как одно из добавленных подразделений в 36-ю бригаду морской пехоты, также должен был выполнять с бригадой эту задачу. И около часа ночи мы загрузили раненых в транспорт, загрузились сами. Перед этим уничтожили имущество, сожгли документы, подожгли тот бункер, где мы находились, и отправились в, если можно так назвать, сборный пункт, где все подразделения бригады должны были соединиться и уже двигаться в направлении из Мариуполя.

Проблема была в том, что путей выхода из Мариуполя было не так уж много: была единственная трасса в направлении Волновахи.

Конечно, какой-то слив информации был, потому что россияне уже ждали, когда бригада будет выходить. Госпиталь с ранеными не находился впереди этой колонны, впереди все же были боевые отряды, которые должны были пробивать этот коридор, это кольцо. И когда колонна начала двигаться, начался массированный артиллерийский обстрел, начала работать авиация и стало ясно, что перспективы выхода призрачные.

Мы это все понимали с самого начала, потому что ближайшие украинские позиции в 100 километрах от нас. Колец окружения было не менее трех. Было ясно, что мы попадем под обстрел. Мы понимали, что, возможно, придется передвигаться пешком не один день, по полям, лесам.

Когда начались обстрелы, мы поняли, что передовые отряды этой колонны уже разбиты. Многие морпехи погибли. Уцелевшие раненые в буквальном смысле просто ползли с места, где попали под обстрел, обратно, на территорию завода имени Ильича. К сожалению, не всем удалось спастись, многие военные остались там.

А мы вернулись на территорию завода почти на выезде из Мариуполя, там было еще одно подвальное помещение. Это уже был не совсем бункер, просто подвальное помещение. Мы переместились туда вместе с ранеными.

— Можно ли оценить, сколько людей было в этой колонне? Вы говорите, что был транспорт…

— К моменту выхода из Мариуполя именно на заводе имени Ильича концентрировалось около двух тысяч военных. Это были не только морпехи, там были и пограничники, и нацгвардейцы, и небольшое количество представителей полка Азов. В общей сложности была группировка до двух тысяч человек.

До конца ночи и 11 апреля мы пробыли в этом подвальном помещении, продолжая выполнять свои профессиональные обязанности. Раненых меньше не становилось, возможности оказывать такую же помощь, как была перед этим в бункерах, не было, потому что и много имущества оставили, и медикаментов уже не так много было. Но плюс-минус мини-операционную, перевязочную мы развернули. И даже там могли элементарные хирургические манипуляции выполнять, по крайней мере, первичную хирургическую помощь могли оказать.

С 11 на 12 апреля была попытка еще одного прорыва оставшихся частей бригады морской пехоты вместе с другими военными и госпиталя в частности. Но это, по-моему, уже был акт отчаяния в той ситуации. Потому что было понятно, что нужно было двигаться плюс-минус по той же дороге, и россияне понимали, что вариантов для каких-то других действий у бригады нет, поэтому они снова ждали попытки выхода. Во время этой попытки снова погибли ребята, погибло значительное количество военных.

— Если я правильно понимаю, нельзя было там оставаться, а при этом миссия прорыва выглядела самоубийственной, потому что россияне знали, что у вас нет другого пути для передвижения.

— Да. С одной стороны, это было самоубийство, двигаться на очередной прорыв, но я же говорю, что достаточно большое количество военных совершило эту вторую попытку, хотя шансы выглядели мизерными. Ребята до последнего не собирались сдаваться в плен и пытались использовать малейшие шансы для того, чтобы выйти из окружения.

Тем не менее случилось как случилось: уже 12 апреля в первой половине дня нам была отдана команда вместе с ранеными подниматься вверх. Я понял, к чему движется дело, — именно к плену.

— Как вам это объяснили?

— Особо не объясняли. Мы погрузились вместе с ранеными в грузовой транспорт и начали двигаться в направлении выезда из Мариуполя. И спустя некоторое время мы достигли точки, где выгрузились из этого автомобиля и пешком продолжили двигаться. Через некоторое расстояние мы уже увидели не наших военных.

— Кто вас там встречал, что это была за встреча?

— Встреча была недостаточно приятная, мягко говоря. Там были вперемешку и русские военные, и представители так называемого ополчения ДНР.

— Они еще себя называют «народная милиция».

— Да. Нас выстроили в колонну, провели первичный обыск, забрали личные вещи. У меня лично был рюкзачок с небольшим количеством вещей, одежды, которую забрали. Была еще одна пара обуви — забрали. Рядом со мной был мой коллега-травматолог, им понравились его ботинки, они просто сняли с него ботинки и вместо них дали ему тапочки на босу ногу. Это было 12 апреля — было понятно, что не очень удобно в тапочках. Но по крайней мере ему дали тапочки. Я вообще видел ребят с босыми ногами, никто не церемонился, никто ни на что не обращал внимания — ни на погодные условия, ни на отсутствие каких-то других вещей.

— Это был коллега, с которым вы прилетели? В Днепре вам сказали, что есть возможность полететь в Мариуполь. Согласились четверо медиков — вы и еще трое. Знаете ли вы, что произошло еще с тремя вашими коллегами?

— Конечно, мы фактически все вместе находились в плену. Я и еще один мой коллега, с которым я попал на завод имени Ильича, 12 апреля попали в плен и с самого начала были в Еленовке. А те двое парней, которые летели с нами и остались на Азовстали, попали в Еленовку, когда в плен попадала Азовсталь, в середине мая. Но мы все вместе были в Еленовке, находились там все время.

Я и еще двое моих коллег были освобождены в рамках обмена 21 сентября, а еще один мой коллега — анестезиолог, находившийся со мной на заводе имени Ильича, был освобожден недавно — если не ошибаюсь, 3 ноября. Мы уже созванивались, общались.

Там еще остаются медики, с которыми я находился на заводе имени Ильича. Это медики личного состава именно находившихся в Мариуполе с первого дня войны мариупольского военного госпиталя. Мы прилетели, усилили в какой-то степени тот контингент медиков, который был в Мариуполе, какую-то работу провели.

Но тот объем и та титаническая работа, которую проводили с первого дня, с первой минуты войны именно эти медики непосредственно мариупольского военного госпиталя, выходят просто за рамки человеческих возможностей. Почему? Потому что так произошло, что с первыми выстрелами российской армии гражданские учреждения здравоохранения Мариуполя просто начали закрываться. Как и все гражданские люди, врачи, медсестры пытались спастись, у всех семьи, дети. И этот поток беженцев по разным гуманитарным коридорам был постоянно. И в какой-то момент времени мариупольский военный госпиталь остался единственным лечебным учреждением, которое вообще оказывало медицинскую помощь раненым в городе.

— Учитывая, каким образом уничтожали Мариуполь, можем себе представить количество и раненых гражданских и военных.

— Которые нуждались в помощи. Вы понимаете, что они передвигались по Мариуполю под постоянными обстрелами. Каждый выезд из госпиталя в больницу или из одной больницы в другую — это как последний выезд был для них.

Затем 16 марта в СМИ освещали, как разбомбили Драмтеатр, роддом. Как-то меньше говорили о том, что российская авиация уничтожила еще здание Мариупольского военного госпиталя. 16 марта авиабомба прилетела и погибло определенное количество находившихся там раненых пациентов. К счастью, личный состав уцелел. Начиная с этого дня большое количество личного состава военного госпиталя (не знаю, чем они руководствовались) покинули Мариуполь. Пожалуй, не я должен давать этому оценку, почему они покинули свое место службы.

Тем не менее около 40 медиков, врачей, медсестер все же остались верны присяге, верны своему долгу не только военных, но и прежде всего как медиков. Они остались, были разделены на две локации — завод Азовсталь и завод имени Ильича.

— В Еленовке медиков держали по отдельности. Можете об этом рассказать?

— Мы попали в Еленовку 15 апреля. За то время, что находились там, сменили несколько бараков. Администрация нас постоянно тасовала, перемешивала, кого-то постоянно забирали из Еленовки. Там постоянно проходили этапы, мы не знали, куда — или в другую колонию, или на обмен. Людей постоянно увозили, постоянно привозили откуда-то. Поэтому там количество людей постоянно менялось.

Соответственно людей перемещали из барака в барак. Не было разницы, медик ты или нет: все жили в одинаковых условиях.

— Конечно, это не имеет значения, все мы здесь «неонацисты» и «наркоманы».

— Конечно. Могу сказать, что к нам по-другому и не обращались, какого-нибудь корректного обращения и не было. Мы постоянно слышали «фашисты, бандеровцы, нацики», совершенно в духе русской пропаганды.

— А что такое обычный день в Еленовке? Мы понимаем, что это даже не тюрьма, а просто концлагерь, там нет никаких условий. В камере могло быть 30−50 человек, могли не давать воду.

— Концентрационный, а его еще можно назвать фильтрационным, потому что через него проходило очень много [людей]. Это первоначальная точка, куда привозили пленных и не только.

Там, кроме военнопленных, находились еще гражданские люди с временно оккупированных территорий Донецкой области, которые тоже проходили фильтрацию. Это люди, которые в разное время проходили службу в рядах Вооруженных сил Украины или работали в каких-то силовых ведомствах в то время, когда там была Украина. Этих людей тоже подозревали во всех смертных грехах и там держали. Причем держали, если в отношении военнопленных есть какие-то Женевские конвенции, которые в принципе Россией никогда не выполнялись, но есть какие-то нормы, то гражданские, например, вообще проходили как админзадержанные. Должны были содержаться не больше трех месяцев, прошло три месяца — им находили новую статью и оставляли еще на три месяца. Люди сидели.

Территория отсутствия какого-либо права, каких-либо норм, ничего не было.

Об обычном дне военнопленного. Он начинался обычно в шесть утра, мы слушали гимн России. Это было обязательно, построение, потом было свободное время. В восемь снова начиналось общее построение, проверяли наличие всех на местах. А потом днем, например, медиков привлекали к перевязкам раненых. У нас были занятия в своем профессиональном ключе.

— На Азовстали или Ильича из-за того, что город был в осаде, не было средств для того, чтобы оказывать качественную помощь раненым. Что было в Еленовке? Мы же понимаем, что туда тоже поступали люди в тяжелом состоянии.

— Вы правы, там с самого начала находилось большое количество раненых, которые были с нами на заводе. Затем, когда в плен попала Азовсталь, оттуда также вышло большое количество раненых.

Российская администрация пыталась обеспечить какими медикаментами: периодически из Донецка приезжали врач с медсестрой, привозили определенное количество медикаментов, самое необходимое. Какие-то салфетки, стерильные бинты, некоторые растворы для перевязок, бетадин, хлоргексидин — самое необходимое они привозили. Позже привозили даже некоторые таблетки — обезболивающие, антибиотики, но это все было в ограниченном количестве. Все время пребывания, сколько я там был, почти шесть месяцев, мы ожидали, что рано или поздно к нам попадет Красный Крест.

— Этого не произошло.

— Не произошло. Всегда почему-то для меня Красный крест был какой-то такой организацией, которая вообще над всеми этими процессами, над войнами. Они всегда где-то в гуще событий, я так всегда думал. Но я понял, что эта организация вообще беспомощна и ничтожна (не побоюсь этого слова), потому что как можно за полгода не найти возможности попасть на территорию колонии хотя бы проконтролировать состояние тех военнопленных и условия, в которых они находятся?

— Сейчас уже восемь месяцев и этого так и не случилось.

— Так и не случилось. Я смотрю, ничего не происходит. Я немного понял их структуру. В каждой стране есть представительство этого Красного креста. И я так понимаю, что представительство Красного Креста в России фактически сотрудничает с этой террористической властью. Оно просто компрометирует цель и миссию, с которой эта организация создавалась.

Когда выходила Азовсталь, попадала в плен, то Красный крест тоже присутствовал. Ребята рассказывали, что они стояли на выходе, фиксировали, записывали этих людей. Но самое интересное, что потом в отношении тех людей все равно подтверждения не было, что они находятся в плену. Как они фиксировали, как подтверждали, — вообще непонятно.

— 29 июля произошел взрыв, когда погибли многие украинские военнопленные. И вы рассказывали о том, что нельзя точно сказать, что произошло. И те ребята, которые были ранены, рассказывали разные вещи. Вы помогали этим людям, пытались сохранить им жизнь. Можете ли об этом рассказать? Все ли это были представители полка Азов или все были из Мариуполя? Было ли понятно, по какому принципу их там собрали, в этом далеком бараке?

— С момента выхода Азовстали, попадания в плен, азовцев сразу поместили в отдельные бараки. Они изначально находились отдельно. Где-то в середине июля начали чинить помещение, которое находилось в нежилой части колонии. Никто не мог объяснить, зачем это делать, просто мы знали, что такое происходит.

И потом, за несколько дней до этого события, администрация колонии просто подходила к азовским баракам со списками и просто называла фамилии людей, которые спустя некоторое время должны быть отселены. Какой-либо приемлемой мотивации никто не услышал, зачем это делать. Говорили, что для улучшения жилищных условий, чтобы немного разгрузить эти азовские бараки, потому что очень много людей, лето, жарко, чтобы предотвратить какие-то вспышки инфекций.

Но другие бараки никто не разгружал: там как было множество людей, так и оставалось. Почему-то сделали акцент именно на азовских бараках.

28 июля их собрали и перевезли туда, а 29 произошли события, о которых все прекрасно знают. Сопоставляя все факты — что предшествовало этому, происходило в день происшедшего после этого события — у меня [нет сомнений] относительно того, кто стоит за этим событием и что это именно теракт, нарушение всех правил, обычаев ведения войны… Это просто расправа: не над людьми, у которых есть в руках оружие, которые могут ответить чем-либо или сопротивляться. Это люди уже безоружные, военнопленные, которые уже мирно находились [в колонии], отдыхали — это было около половины двенадцатого вечера, уже спали. Это убийство, я считаю.

О какой-то человечности вообще речь не идет. Как известно, преступления против человечности не имеют срока давности. Я надеюсь, что когда-то это будет расследовано и виновные будут наказаны.

— Это был очень храбрый поступок, когда вы улетели в Мариуполь. В Еленовке у вас было больше времени подумать о том, что произошло с вами в Мариуполе. Как вы об этом сказали вашим родным? Как вы приняли это решение?

— Родные узнали уже после того, как я оказался в Мариуполе. Я не советовался ни с кем вообще.

— Они бы вас отговаривали, думаю.

— Не знаю, отговаривали бы или нет, но я почему-то подумал, что это мое решение. Я понимал все риски самого перемещения в Мариуполь и подумал: если будет возможность связаться с родными, то лучше я сделаю это уже из Мариуполя, по крайней мере, пройду этот этап транспортировки туда.

Почему я решил? Я не могу однозначно сказать почему. Причин, может быть, много. Могу сказать единственное: что с первого дня мы немного владели ситуацией, что происходит в Мариуполе, потому что мариупольский военный госпиталь находился в оперативном подчинении днепровского госпиталя. Это наши коллеги, у них была какая-то возможность выходить на связь. Мы постоянно мониторили эту ситуацию.

После 16 марта, когда был уничтожен госпиталь, они перебрались в бункерные помещения завода. У них там периодически был интернет, они давали о себе знать. Мы просто каждый день осознавали, как эти небольшие отряды медиков, небольшие группы людей справляются с этой работой. Если мы в Днепре работали тоже в режиме 24/7, то есть не выходили из того госпиталя, то те люди, которые были в Мариуполе, они просто сверхчеловеческие усилия прилагали к тому, чтобы выполнять свои обязанности.

Этот ограниченный контингент медиков должен принимать постоянный поток раненых. Так еще и на каждой локации было около 300 раненых, которых ежедневно нужно было перевязывать, чтобы не допустить каких-либо гнойно-воспалительных осложнений. Поэтому мы находились в Днепре, но сердцем, душой все были в Мариуполе, все вместе со своими коллегами.

Когда командир предложил отправиться в Мариуполь, я взял время подумать, но в голове, в душе, в сердце это решение было принято фактически сразу.

— Как отреагировали ваши близкие, когда вы им написали, что вы в Мариуполе, зная, что там происходит?

— Они были шокированы, но потом этот шок изменился, по-видимому, четким осознанием всей критичности ситуации. И они, видимо, поняли, что в ближайшей перспективе от них тоже будет что-либо зависеть. Они мобилизовались и в дальнейшем спокойно воспринимали эту ситуацию.

— Вы поняли, насколько опасен был перелет на вертолете только тогда, когда посмотрели отдельный фильм.

— Мы понимали риски. Перед отправкой все говорили нам, что шансов не долететь гораздо больше, чем долететь в этот Мариуполь. Но мне эта вся ситуация напоминала какой-нибудь фильм, в котором я играю какую-то роль.

А уже первые дни, когда я освободился, мне показали видео, снятое руководителями полка Азов, в котором они достаточно подробно в течение получаса рассказывают нюансы планирования этих операций, как они проводились…

Наверное, тогда я понял, что жизнь висела на нитке, на волоске с самого начала, как только мы поднялись в небо в Днепре. Возможно, летя над контролируемой Украиной территорией это не так было критично, а вот эти 100 километров, которые мы пролетали над контролируемой Россией территорией и уже тот период, когда мы прилетели в Мариуполь…

Мы ведь не сразу попали на Азовсталь. Это еще было целое путешествие, целый квест, как мы добирались с правого на левый берег. Добрались до Азовстали с горем пополам, тогда нам сказали, что еще нужно отправляться на завод имени Ильича. Само путешествие заняло полтора суток.

— Из увиденного в Мариуполе, стало ли вам понятнее что-то о россиянах и о том, как они действуют?

— О россиянах мне все стало понятно, пожалуй, уже окончательно после того теракта, который произошел в Еленовке 29 июля. Тогда у меня закончились уже все вопросы к россиянам о том, кто они, что у них на уме.

Я понял, что это террористы, никаких разговоров с ними быть не может.

А до этого все же большую часть времени в Мариуполе я находился в бункерных помещениях, находясь в операционной и оказывая помощь. Оценить разрушение города мне было немного сложно. Из-за того, что ребята, передвигавшиеся между больницами, когда это еще можно было делать, рассказывали: танки просто разбирали этаж за этажом многоэтажки, артиллерия и авиация просто уничтожала и частные [дома], и многоэтажки. И самое удивительное, что это же Мариуполь — город, в котором большинство населения все же ждало «русский мир»…

— Есть такой стереотип, возможно, потому, что там большинство людей говорили по-русски. С другой стороны, его отстроили и эти люди могли сравнить с тем, что в тех так называемых Л/ДНР они видели, что там ничего не развивается, какая-то непонятная бандитская власть.

— Да, видели. Конечно, нельзя так сказать обо всех жителях Мариуполя. Я уверен, что часть (и немалая) была проукраински настроена. Но большая часть людей просто корректировала огонь противника, сдавала украинские позиции, это усложняло возможность обороны Мариуполя.

Ребята рассказывали: как только меняют позицию, занимают позицию в каком-то доме — туда сразу же прилетает. Можно понять психологическое состояние ребят: они защищают украинскую землю, Мариуполь, а на подсознательном уровне понимают, что не могут же россияне быть экстрасенсами и гадать на кофейной гуще, знать, в каком доме или месте украинские военные заняли позицию. Все же было большое количество информаторов и коллаборантов, которые сотрудничали с врагом, к сожалению.

— Вы в 2020 году подписали контракт с ВСУ. Понимали ли вы тогда, что такая большая война с Россией неизбежна?

— Нет, я не понимал ни тогда, не понимал этого и 23 февраля. Притом даже, что мои коллеги в днепровском военном госпитале, пожалуй, еще с начала 2022 года повторяли, что вот-вот будет война. Возможно, потому, что они кадровые военные медики — большинство окончили военную медицинскую академию, прошли службу в боевых бригадах, возможно, у них была какая-то инсайдерская информация, они знали более оперативную информацию.

Я всегда работал в гражданской медицине и к армии никакого отношения не имел, только с 2020 года. Мне всегда хотелось думать, что все же какой-то здравый смысл, какая-то нормальная человеческая логика возобладает. И те нарративы, которые повторял всегда президент России, когда его постоянно спрашивали «собираетесь ли воевать с Украиной?» Он постоянно смеялся и говорил: «Да вы что? Мы и Украина? Да никогда в жизни!

— «Один народ».

— «Братские народы. Да никогда в жизни! Это все рознь между нами разжигают». Я был уверен, что войны не будет, по крайней мере, такой полномасштабной. Возможно, какое-то обострение на Донбассе, возможно какие-то действия, направленные на выход на админграницу Донецкой и Луганской областей. Но чтобы танки были под Киевом и оккупирован Херсон, Буча, Изюм, Мариуполь — это зверство, это просто ужас! Такого даже в страшном сне никогда бы не представил.

— У медиков вроде бы особая психология, они все видели в своей жизни. Вы даже прошли через этот сложнейший этап. К счастью, вы освобождены и на свободе. Как вы?

— Вы правильно сказали: медики — это, пожалуй, особое сообщество людей. Они постоянно в своей жизни видят и смерти, и страдание людей. Поэтому какая-то эта психологическая стойкость, вероятно, присутствует. Слава Богу, вероятно, она помогла как-то более или менее приемлемо и для психики, и для физического состояния пройти этот путь — и Мариуполя, и плена; и позволяет сейчас восстанавливаться приемлемыми темпами.

— Последнее спрошу. Когда вы поняли, что вы на свободе? Есть такой этап, когда вас везут, вы не знаете, куда, что может произойти дальше. С завязанными глазами. Когда вы поняли, что привезшие вас не повезут обратно?

— Действительно, это было ощущение неопределенности. Нас на обмен везли почти полтора дня. А осознание, что сейчас будет свобода, — это, пожалуй, когда ножом срезали этот скотч, который был на глазах, разрезали скотч на руках. Зашел человек в костюме, в пальто, со списком, и на украинском языке спросил фамилию, имя, отчество. Я назвал и понял, что это свобода, это воля сейчас будет!

Теги: Донецкая область Мариуполь Интервью НВ Оленовка Азовсталь Мариупольский меткомбинат им. Ильича Полк Азов Теракт Радио НВ Война России против Украины обмен пленными Азовсталь

Читать далее