Разбитое укрепление русских войск после сдачи Севастополя в Крымскую войну, 1855 год. Фото Джеймса Робертсона (Фото:James Robertson / Imperial War Museum: Royal Archives, Windsor Collection)

Разбитое укрепление русских войск после сдачи Севастополя в Крымскую войну, 1855 год. Фото Джеймса Робертсона (Фото:James Robertson / Imperial War Museum: Royal Archives, Windsor Collection)Синоним краха. Как Екатерина II ради собственных амбиций присоединила к России Крым, но полуостров принес только страдания ее преемникам

Когда Екатерина II и князь Потемкин аннексировали Крым, они надеялись, что полуостров принесет России славу и господство на Черном море. Впрочем, эти планы так никогда и не осуществились.

«Положите теперь, что Крым Ваш, и что нет уже сей бородавки на носу», — уговаривал Григорий Потемкин в переписке в 1782 году российскую императрицу Екатерину II, подталкивая ее к новым территориальным приобретениям.

И в этом же послании: «Приобретение Крыма ни усилит, ни обогатит Вас не может, а только покой доставит».

В апреле 1783 Шакин-Герай, пророссийский хан Крыма, формально независимого как от Турции, так и от России по Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 года, подписал отречение. А Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма и кубанских земель к Российской империи.

Так, собственно, и началась русская "исконность" полуострова.

Потемкин, уговаривая Екатерину к присоединению Крыма, давил на два аргумента: моральный — «славу», и стратегический — лидерство в Черном море. «Поверьте, что Вы этим приобретением бессмертную славу обретете и такую, какой ни у одного государя в России еще не было, — писал князь императрице. — Эта слава проложит дорогу еще к иной и большей славе: с Крымом достанется и господство в Черном море. От Вас зависеть будет закрывать проход туркам и кормить их или морить голодом».

Эти обещания Потемкина оказались журавлем в небе. «Славу» императрице создавали придворные подхалимы, отнюдь не представляя, где тот Крым находится. Многих из них она даже свозила на полуостров в 1787 году, преодолев невероятно изнурительный путь.

Но в народе «славу» Екатерина получила совсем не из-за Крыма — зачем он ему, народу? Притчей во языцех в России и за ее пределами стала сексуальная ненасытность императрицы. А «подробности» о ней пересказывала та самая свита, которая, как водится, и делает королей.

Потемкин был гражданским мужем царицы. По некоторым данным, они были даже тайно повенчаны. В письмах Екатерина обращается к князю «батя», «батюшка», «сударка мой» и пишет она как жена, ожидающая мужа с войны. А рвение Потемкина касательно завоеваний в Причерноморье объяснялось еще и тем, что он грезил устроить где-то там свое личное царство. А Екатерина одно время была и не против. Поэтому тогдашняя аннексия Крыма выглядела еще и как семейное дело.

Господство на Черном море также оказалось несбыточной мечтой. Как при Екатерине, так и при всех ее потомках и последователях с Путиным вместе — это оставалось неизлечимой манией.

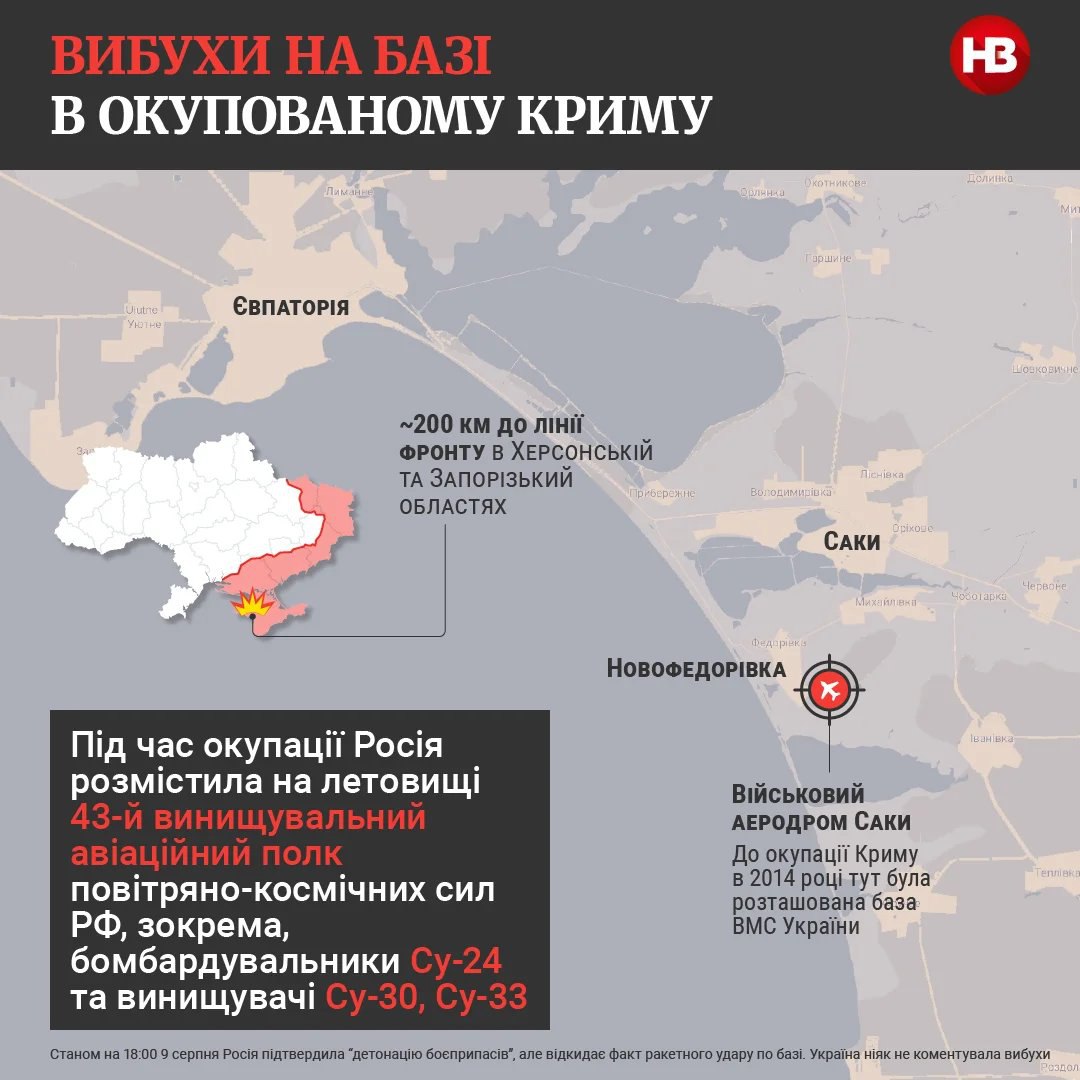

Мало кто знает, что хлопка было три – в Новофедоровке, Новоалексеевке и аэродроме.

После Крыма — смерть

Личное императорское освоение Крыма продолжил только внук Екатерины — Александр I. Это произошло уже в последние месяцы его правления, и закончилось оно для победителя Наполеона весьма печально.

Летом 1825 года заболела жена Александра I императрица Елизавета Алексеевна, и врачи настаивали на перезд из сырого петербургского климата в более солнечный. «Но достаточно долго не был решен вопрос: отправиться императрице за границу, в чужие края, или в южную часть России, и в какое именно место?» — вспоминал лейб-медик Дмитрий Тарасов.

«Довольно долго» — ключевые слова. «Был созван „секретный комитет“ в составе царственных супругов и врачей, на котором рассматривались разные варианты: юг Франции, Пиза и Рим», — читаем у современного историка Елены Беспалой.

Придворные патриоты предлагали Крым, природа и климат которого подобны средней Италии. Но из-за отсутствия дорог на полуостров в то время доставались только военные или бесшабашные купцы. Более-менее доступным в этом плане оставался еще приазовский Таганрог, куда по выбору самого Александра I и отправилась его супруга. На дорогу, учитывая остановки для отдыха больной, ушло 20 дней.

Навестив жену в Таганроге, царь вернул лошадей в Крым. Генералу-губернатору Михаилу Воронцову хотелось показать Александру этот край, где, по его словам, уже началось строительство каменных дорог.

Весть о путешествии взбудоражила чиновников империи. Московский почт-директор Александр Булгаков писал: «Это царское путешествие будет точно очень полезным для тамошнего края, который авось-либо государю направится».

Но где уж там. Диагноз тогдашней крымской инфраструктуры читаем в воспоминаниях о той поездке: «по чрезвычайно трудным дорогам и усеянным камнями тропинкам», «проехал более сорока верст по дурной горной дороге». Или о еде самого монарха — «несовершенно сходной с обычно употребляемой».

Во время крымского вояжа Александр смертельно заболел и вскоре умер в Таганроге на 48-м году жизни. Даже если верить версии о том, что царь инсценировал свою смерть и отправился в монастырь, дорога в Крым, похоже, только укрепила его в этом выборе.

В Крым ехали три месяца

Для Николая, брата Александра и его преемника на престоле, полуостров стал настоящим государственным и личностным крахом .

Стоит только вспомнить несколько свидетельств об инфраструктуре Российской империи того времени. Географ Вадим Пассек, которому выпало поздней осенью 1837 года уехать из Одессы в Москву, писал: «Редкое время дорога от Харькова до Москвы бывает удобна, обычно же или испорчена, или грязна до того, что лошади местами тянут экипаж шаг за шагом. Зимой, пожалуй, и того хуже. Частые метели заносят путь, обозы выбивают такие глубокие, последовательно идущие ухабы, что поездка становится невыносимой, медленной и утомительной до крайности».

И далее: «Путешественник пускается в назначенные места [на Кавказ, в Крым, в Одессу], как за тридевять земель, в тридесятое царство».

А вот современный русский историк Андрей Чукарев пишет о логистике в Крымскую войну 1853−56 годов: «Подвоз продовольствия от Перекопа до Симферополя занимал больше месяца: подводы грязью двигались со скоростью четыре версты в сутки. […] Подкрепление из Москвы в Крым шло иногда три месяца. Англо-французские же десанты попадали на фронт по морю за три недели».

Даже с портами и военным флотом ни силы, ни богатства Крым России не принес, как об этом Потемкин и предупреждал. Полуостров так и остался для России «бородавкой» — неудобной, дорогой, а теперь еще и позорной.

Как Романовы получили Ливадию

«То, что Ливадия сейчас продается, вызвано единственно тем, чтобы сделать приятное Императору», — писала Анна Мнишек, унаследовавшая от отца, российского дипломата Леона Потоцкого, имение под Ялтой.

Леонилла Ланцкоронская, вторая из дочерей-наследниц дипломата, вспоминала: «Мы далеки были от мысли продавать Ливадию, но мы понимали, что благодарность за милость, которую Император почтил последние дни моего отца, обязывает нас уступить желанию Его Величества».

Потоцкий владел Ливадией с 1834 года до самой смерти в марте 1860-го. А уже в мае граф Юлий Стенбок, руководитель департамента угодий министерства императорского двора, начал обрабатывать дочерей покойного Потоцкого по поводу Ливадии. А это 209 десятин и 1900 кв. саженей — около 229 га. Ялта — в трех километрах от имения — тогда помещалась всего на 17 десятинах.

Потоцкий успел построить в Ливадии два особняка. Он обзавелся в имении большими фруктовыми садами и виноградники, земледельческими полями, лесом. За все это дочери графа получили 350 тысяч рублей. Для сравнения, примерная смета сооружения памятника Тысячелетия России в Новгороде, составленная в том же году, указывала сумму в 500 тыс. рублей.

Но торговаться с императором было чем-то немыслимым. Тем более, покупал он Ливадию для больной туберкулезом императрицы, которая чахла на глазах в сыром Петербурге. Хотя отправиться к лечебному крымскому солнцу императрица Мария Александровна смогла только через шесть лет после покупки Ливадии — именно столько времени понадобилось для подготовки новоселья.

11 сентября 1866 года императрица отправилась в путь. «Маршрут проходил так: на лошадях от Царского Села до станции Саблино и дальше по железной дороге в Москву. Затем на лошадях в город-порт Николаев, через Тулу, Орел и Полтаву. От Николаева по Черному морю на судне до Ялты. От нее по грунтовому шоссе до имения Ливадия. Весь маршрут протяженностью 2.328 верст (2.428 км) занял семь дней» — описывает дорогу императрицы в Крым московский историк Андрей Артамонов.

Семь дней — это было уже нечто! У супруги Александра I на дорогу в Таганрог ушло втрое больше.

Что значит «на конях»? Ясно, что монархиня ехала не верхом, а в экипаже. Но даже для императорского передвижения по России в ту пору лучшие дороги оставляли желать лучшего. Строились они по методу французского инженера Пьера Трезеге — по центру проезжей части выкладывались большие кругляки, от них равномерно — меньше камней, сверху все это засыпалось щебнем. В конце 1850-х одна ветвь такой дороги соединяла Варшаву с Петербургом, вторая — с Москвой. К югу шоссе доходило от обеих столиц только до Орла.

Отец Александра II император Николай Павлович прохладно относился к сухопутным дорогам. Из-за чего и проиграл Крымскую войну. Но в начале ХХ века историк Андрей Зайончковский оправдывал Николая I: «Время его царствования было очень незначительным [ почти 30 лет ] для того, чтобы покрыть шоссейными путями хотя бы главные направления в европейской России».

Без дорог более спокойно

Стратегическая причина российского бездорожья — не дать возможности противнику в случае войны быстро продвигаться вглубь страны. Та же логика была и у правителей Османской империи — вечного супостата России. У историка Михаила Лазарева читаем, что турецкие власти намеренно держали свой восточный регион в первобытном состоянии до середины ХХ века — тотальное бездорожье было своеобразной защитой от российской, а позже советской угрозы.

О железных дорогах в Крым стали подумывать уже после смерти Николая I. В 1856 году концессию для строительства такого пути получило Главное общество русских железных дорог. Однако все усилия оно направило на дорогу от Петербурга до Варшавы и к прусской границе. Ведь дальше — Европа с комфортабельными курортами.

Не удалось пустить поезда и английской компании Пальмера, заинтересовавшейся проектом, но не собравшей достаточно средств для этого.

Только в 1871 году купец Петр Губонин, сын крепостного, начал строительство железной дороги от станции Лозовая к югу. Через два года поезда пошли в Александровск (нынешнее Запорожье), а в 1875 и в Севастополь.

Видимо, не особенно надеясь на отечественных железнодорожников, в 1872 году Романовы прикупили у Франции семь вагонов для императрицы. Историк Игорь Зимин пишет: «Они обошлись казне в 121. 788 руб. Возможность их приспособления к российскому пути — еще в 17.787 руб. Закупленный отдельно от партии товарный вагон был оборудован ледником и приспособлен для перевозки провизии ( 1839 руб.)».

Хотя, как пишет тот же исследователь, железнодорожный состав Марии Александровны предназначался только для заграничных путешествий. Ибо его построили под более узкий путь европейского стандарта.

И даже когда железная дорога соединила Севастополь с остальной империей, желающих посетить Крым не слишком прибавилось.

После Новофедоровки у Крымского моста уже пробки

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.